平成29年11月26日(日)に、体育館にて「さぁ!はじめよう 12人で 安田の限界 とっぱ!!」をテーマに、学習発表会が行われました。ねらいは、三つ!①日々の学習の成果を発表し合い、学校生活を豊かなものにする。②演技に参加することにより、発表力、表現力をのばす。③発表の計画、練習、実践を通して、自主性、計画性、協力性、責任感を育てる。等です。掲示物の作文や絵なども、一学期からの学びの積み重ねにより、だいぶ上手になってきました。プログラム第一回は、1年生の元気のいい、ウチナーグチの「あいさつ」から始まりました。次に高学年の安田太鼓。チームワークよく、調子のあう太鼓の響きが心地よかったです。その後、1・2年生、4・5年生、6年生とそれぞれの学級で学んだことを、堂々と発表していました。また、4年生~6年生は、総合的な学習で学んだ「ヤンバルクイナの全て」を丁寧に、わかりやすく・・・。国頭村代表となった増田さんの「神様のひっこし」の童話お話も、ききやすい声でたのしく発表してくれました。全児童による音楽発表は、合唱や合奏・演奏など、工夫ある取り組みに、保護者や地域の皆様から大きな拍手を頂きました。全体体育では、一人一人が「自分のめあて」を達成するよう、マット運動と跳び箱運動にチャレンジしました。最後に、創作劇「桃太郎 安田太郎」は、役になりきって演じていました。台詞や動きなど、高学年と低学年の絶妙な掛け合いがたのしく、衣装をまとい、舞台の演出効果で、手応えのあるいい顔で、演じきった安田っ子!安田っ子一人一人の「学びと成長」に、応援・激励くださいました保護者や地域の皆さんの温かい拍手に感謝の気持ちで一杯です。ありがとうございました。これからも、応援、よろしくお願いいたします。

子どもたちの活動

首里古事の森育成事業 ~首里城・識名園 見学を通して~

平成29年11月13日(月)に、首里古事の森育成事業による『首里城・識名園』見学(安田小・安波小合同)がありました。首里城・識名園に使われている木材と国頭村の山々(木々)との関わりから、琉球の歴史に思いをはせる貴重な機会となりました。当時の琉球の政治は、日本と中国の文化(生活・建築技術等)を首里王朝の文化に融合させることで、外交政策を進めていたとのことでした。首里城の作りが中国の宮殿と日本のお城建築の技術を取り入れたものと初めて知った安田っ子と先生方!!“驚き”の連続でした。二番目に訪問した識名園でも、丁寧なガイドの説明を聞きながら、沖縄の建築様式や庭園づくりのすばらしさに“感動”しました。『「平和と礼節」を重んじる民族としての自信と誇りを今に伝えている 。』厳粛な雰囲気を感じた安田っ子でした。

地震・津波避難訓練を実施して

平成29年11月2日(金)10時に県広域地震・津波避難訓練とタイアップして本校も避難訓練を実施しました。警報を聞いて後、地震を凌ぐために、第一次避難(机の下に)をしたあと、次の津波の放送を聞いて、第二次避難(高台へ)速やかにに避難をするという体験を実施しました。事前指導の確認事項を安田っ子はしっかり守り、どの子も真剣に行動していました。避難の途中では、自治会長の避難誘導や保護者の見守り等も有り、緊張感のある訓練がしっかり行われました。頂上の避難場所では、伊計 忠 自治会長からも避難時の大切なお話をして頂きました。『自分の命は、自分で守る!そのための知識とすばやい行動』を・・・一人一人が確実に身につけてほしい!

「人権教室」から学ぶ ~ハンセン病史を通して~

平成29年10月31日(火)に、平成29年度の人権教室を行いました。講師に、沖縄愛樂園自治会長の金城雅春 氏をお招きし、ハンセン病史を紡ぎながら、お話しくださいました。ご自身がハンセン病にかかり、25歳で国立ハンセン病療養所沖縄愛楽園に入所。初めて病と対峙し、食事が喉を通らない日もあった。園内の書庫で書物を読みあさり、国の隔離政策、徹底的な差別の現状を学んだようである。その壮絶な体験から、「人権回復への道」をひたすらに歩んでいらしたとのこと。児童にとっては、少し難しいお話であったが、金城さんの真剣なまなざしや語りで、人権の大切さと差別する社会の怖さに感じ入った様子でした。「愛楽園を訪問したことがある?」の質問に「ハイ」と手を挙げる児童が3名ほどいた。平和な今の時代だからこそ、『「基本的人権の尊さ」に気づいてほしい!』『優しさと強さを兼ね備えた人格を・・・』と、願わずにはいられない貴重なお話でした。

楽しい修学旅行!(那覇市での体験・・・)

平成29年10月19日(木)~20日(金)に、待ちに待った一泊二日の修学旅行に行ってきました。今年度は、6年生の旅行団にて出発。小学校での最大イベントとなりました。見学目的地は、具志川火力発電所、県議会棟、沖縄県警察署、裁判所、スケート場など、盛り沢山でした。朝7時30分に学校車に乗り込むと、1年生~5年生の在校生、先生方が、手を振って見送ってくれました。『一日目、初めに、具志川火力発電所では、石炭や風力で電気を作るまでの流れをビデオで視聴し、その仕組みを学んでいました。特に驚いたのは、「石炭や燃やしたときの煙を地球に害のない形で排出したり、発電で使った水使った水をきれいな水に変えたり石炭灰をリサイクルして、道路を作るときの材料に変えたりして、地球の環境を守っている」ということでした。次に、沖縄県議会場を見学しました。本議会場は、とても迫力がありました。県議会議員の皆さんによる委員会での話合いの様子を 観ることができました。どの議員も真剣に、緊張感のある話合う様子が観られました。議会棟内にある図書館へ行く、沖縄県に関する資料がたくさんありました。自分が生まれた日の新聞を見ることができました。三番目に沖縄県警察署に行きました。事件・事故への対応の仕方や沖縄県警の歴史などを知ることができました。その後は、宿泊先のホテルで食事をして、お楽しみの交流会での出し物(漫才、コント、マジック、クイズ、先生方のダンス等)で、大いに盛り上がりました。二日目、国際通りの散策や買い物を楽しみました。昼間の国際通りは、観光客がたくさんいました。最後に、アイススケート体験をしました。初めは、ぎこちなく滑っていましたが、慣れるにつれ、どんどん上手に滑れるようになりました。』(以上、児童の感想から)安田っ子六年生二人は、修学旅行の体験から、多くの学びとステキな思い出を一杯つくってきたようです。

国頭村PTA主催童話・お話大会へチャレンジ!

平成29年10月13日(金)に国頭村PTA主催の童話お話大会が行われました。学校代表で、低学年の部 男子 増田山太さん「神様のひっこし」、女子 大城聖愛さん「わがままなうさちゃん」高学年の部 男子 比嘉拓磨さん「愛知と沖縄をつないで」、女子 金城洸愛さん「ハッピースマイル」にて出場しました。日頃、練習で培った力を本番では、伸び伸びと発表していました。会場一杯の人に、大きな拍手を頂いて少し、自信が芽生えてきたようです。「自分の思ったことや考えたことを相手に伝える」ことができる力を、これからも学校生活や授業でコツコツと身につけていくように、「自分らしい学び」を歩いてほしいです。学校代表のみなさん、大変よく頑張りました。低学年の部 男子の 増田山太さんは、国頭村代表に選出されました。次の大会でも、自分らしい発表で楽しんでくれたら、うれしいです。

薬物乱用防止教室での学び

平成29年10月11日(火)に、薬剤師をお招きし「薬物乱用防止教室」を実施しました。先生は、パワーポイントの資料を使って、児童にわかりやすくご講話して頂きました。『いわゆる「薬物」「酒」「たばこ」等を摂取すると、知らず知らずのうちに体を病んでしまう恐れ(リスク)が高まってしまう。』ので、『自分の心と体の健康を大切にする生活の仕方に気をつけることが重要です。』という趣旨のお話でした。お話を聞いて、児童の感想に“「自分が思っていた以上に、酒やたばこが体に悪いんだ!」ということを学びました。「お父さんもたばこをすっているので、吸い過ぎに注意したいです。お父さんのたばこをやめさせたいです」「一日に30本吸う人もいることに、驚きました。お酒もたばこも毎日飲むとダメ」ということが分かりました。「薬物は、人をほろぼす薬といって、ぼくは、とても怖くなりました。」という感想がありました。特に、悪い誘惑に対して、「礼節と勇気を持って断る」ことの大切さを強調されていました。私たち教師も、大変貴重なお話を拝聴することができ、今後の生活指導への大きな示唆を頂きました。

第2回国頭村小学校交流学習での学び

平成29年9月29日(金)第2回国頭村小学校交流学習が村教育委員会の主催にて実施されました。その目的は、①各学年の発達段階に応じ、他校との交流を通して自己を見つけ、協調性・適応性や意欲の向上を図り、地域のへき地性を克服し、児童の社会性の育成に期する。②交流学習を通して児童の生活経験及び学習経験を豊かにし、ものの見方や考え方を拡充させる。③よい思い出をつくらせ、友情の芽を育てる。④他校の児童の中で集団行動から自己を見つめる。⑤教師の研修交流を深めて、学習指導及び授業改善に役立てる。とあります。今回は、奥間小学校のお友だちや先生方に世話になり、交流学習で学び合い、先生方も子ども達や他校の先生方の授業を参観し、“学び成長する機会”となりました。現在、学校・教室・授業に求められる『力』を共有し、実践につなげたい。ア、対話的コミュニケーション能力 イ、解決に向かう力 ウ、助け合い、支え合う力 エ、他者へ理解を示す力 等である。授業実践した安田小先生方の様子を、写真にて紹介いたします。

※5時間目に、奥間小学校 お二人の先生方による 6年・理科「水溶液の性質」と、5年・国語「大造じいさんとガン」を焦点授業として参観研修しました。斉藤智哉先生(國學院大學准教授)を招聘し、教師の授業力向上を目指す授業研究会を実施、有意義な時間を過ごしました。授業における学びの視点(見方・考え方)や学級経営・授業経営のヒント満載の授業でした。

いざ!チャレンジ 校内童話・お話大会

9月28日(木)2・3校時にPTA主催による校内童話お話大会が行われました。1・2年生は、題材を好きな童話から探しだし、4年生~6年生は、自分で作文し、覚えて意見・発表する形式でチャレンジします。体育館の舞台に立つその表情は、緊張の面持ちがみられました。しかし、一声発すると、練習してきた自信が発揮されました。言葉一つ一つに、想いが込められ、堂々とした発表に会場の皆さんから大きな拍手がおくられました。特に、一年生は、初めての体験にもかかわらず、元気いっぱい自分の言葉で、表情豊かにお話を届けてくれました。高学年も自分の体験から学んだこと・感じたこと・想いを自分の言葉でまとめて発表してくれました。

※学校代表として、低学年の部 男子1人・女子1人、高学年の部 男子1人・女子1人の 合計4名が国頭村大会に参加します。応援、よろしくお願いします。

日時:平成29年10月13日(金)集合:13:50 開始:14:00~16:45

会場:低学年の部・・・奥間小学校 体育館、高学年の部・・・国頭村ふれあいセンター

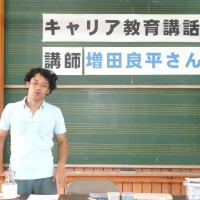

キャリア教育講演会 『私の歩み ~陶芸家への道~」

9月25日(月)3校時に、キャリア教育講演会に、増田良平 氏をお招きし、陶芸家としての歩みをお話し下さいました。ご自身の小学校・中学校・高校・大学の学校生活をふり返ってのお話に、安田っ子は、興味津々!楽しかったこと、おもしろかったこと、つらかったこと等、いろいろな体験や人・コト・モノとの出会いから、学びを経て、ご自身の豊かな感性が芽生え・成熟していく様子が感じられるお話でした。また、一年生~六年生までの安田っ子に退屈させないように陶芸の実技指導も交えながらのお話に、食い入るように関心を示していました。作品づくりを通して,心を込めて作成する楽しさや考える楽しさを 実感したようです。『絶えず自分自身と向き合い、いろいろなことから貪欲に学ぶ姿勢』に、私たち教師も大変勉強になりました。お忙しい中、安田っ子のために本当にありがとうございました。

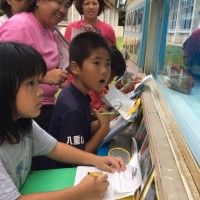

移動水族館 『海の課外授業』

大運動会 ベストをつくし世界をふるわせろ安田っ子魂!!!

安田のウフシヌグへ参加して(体験学習)

8月28日(月) 国頭村安田区!この地に400年も昔から伝わる伝統文化(安田のウフシヌグ)がある。国の重要無形民俗文化財である。シヌグとは、五穀豊穣などを祈願する行事で、隔年で「大シヌグ」「シヌグ小」が行われる。ウフシヌグの特徴は、ヤマヌブイ(山登り)を三カ所に分かれて行う。ササ、メーバ、ヤマナスの山を男達が、つる草や草木を身につけ、心一つに山に登る。太鼓の合図とかけ声の下に周回する。男達は、山神となって下山する。一人一人手にした草木で、合流地点にて女性達の邪気をお祓いする。その後、安田の海で、祈りを捧げる。最後に、安田の川に入り、村中の男達のシヌグへの儀式が完了する。安田っ子の男子(1年生~6年生)や男教員も出で立ちを整え参加した。ヤンバルの森や山、空気、貴重な生きものたち等、神聖な自然に対する畏敬の念が芽生えてくる。夜になると、安田の女性達が、伝統の舞踊「ウシンデーク」を歌い踊り、無病息災や豊漁を神に祈る。『村を挙げて、大切にしているもの、それは、何だろう』子ども達に地域のよさを感じてほしい。写真にて、その一端を紹介したい

お知らせ : 平成29年10月1日(日)午後3時~4時 RBC琉球放送にて

『日本の祭り ~安田のシヌグ~」がありました。

2学期 始業式だよ!全員集合!

国の重要無形民俗文化財 安田の大シヌグ講話

7月20日(木)大城盛雄さん、 区長さんをお招きし大シヌグ講話が開かれました。

8月28日に行われる大シヌグに向け、盛雄さんが子ども達へシヌグについてのお話をしてくれました。

安田のシヌグは、沖縄県北部に400年前から伝わる豊年祭です。また、「五穀豊穣」「無病息災」を祈願して山の神と海の神の両方を祭る伝承文化(神事)です。

「ウフ(大)シヌグ」で行われる「ヤマヌブイ」(山登り)では、男性だけが草木を体にまとい山の神様から霊力を授かります。「一日神」となった男達は下山し海ので厄払いをします。

「ウフ(大)シヌグ」で踊られる古舞踊の「ウシンデーク」では、女性だけが円陣を組み、太鼓と歌に合わせて約一時間踊ります。

安田のシヌグは、昔からの祭礼の内容が一つも欠落することなく原形のまま伝承されています。細かいところまで昔のやりとりが継承されている点で、県を代表する文化財として指定されました。

盛雄さんの話しを聴いた子ども達に、シヌグに参加したいという強い意気込みが感じられました。地域の伝統文化を大切にする心と、安田区の一員であることに誇りを持てる貴重な時間でした。

一学期終業式

稲刈り ~米を知る~

7月10日(月)安田区地域在住の知念順子さんをお招きし、安田小学校の田んぼで稲刈りを実施しました。

順子さんは、安田小学校で稲刈りが行われるたびにお世話になっています。鎌の安全な使い方を初め、稲の刈り方や稲の育て方などを子ども達へ伝授していました。

低学年の子ども達は、初め順子さんに手取足取り教わっていました。しかし後半は、高学年に追いつくほどのスピードで綺麗に刈り取っていました。

普段口にするお米を、汗水垂らして自分達の手で刈り取り、手に待った稲がお米に変わることを子ども達は知りました。8月後半に実施する脱穀にて、子ども達は実感することでしょう。

農家さんに感謝し、お米一粒一粒を大切に食べる子ども達に育って欲しいと願っています。

安田・安波のヒーロー ミニバスケットボール大会初優勝!!

6月25日(日)に今帰仁村民体育館にて「第97回国頭地区ミニバスケットボール交歓会夏期大会」の決勝戦が行われました。

気温が高くなっていたこの日の体育館の中は、各学校の子ども達の熱気と負けん気で気温はさらに上昇していたと思います。前日の試合から一回戦・二回戦を順当に勝ち上がり、士気を高めていた子ども達には疲れは見えず、安田小・安波小の子ども達の一人一人の目は、まだ見ぬ頂点をしっかりと見据えていました。

試合が始まり、第一クォータからアクセル全開の安田・安波小チームは、第二クォータまでにみるみる点差を離していきました。

しかし、さすがは決勝戦。相手のチームも黙ってはいません。第三クォータ、相手チームの猛攻が始まりあれだけ離していた点差を、みるみるうちに縮めてしまいました。はらはらしながら迎えた第四クォータ、先制したのは相手のゴールでした。これで点差はさらに縮まり、気づけば3ゴール差となっていました。気を抜けばあっという間に逆転される点差です。しかし、ここで息を吹き返した安田・安波小チームはデフェンスがひかり、一進一退の攻防へともつれ込んでいきました。応援、観戦していた父母やギャラリーも、手に汗握る白熱する試合展開でした。

残り時間二分を過ぎた当たりで、相手のフリースローとなったときには少しだけ焦りましたが、最後のブザーがなった瞬間、勝利の女神が、安田・安波小チームにほほえんでくれました。日々の練習で、「一人一人が目標を持って練習することの大切さ」や「チームワークが真の勝利!」であること等を学んでくれたと思います!

歴史に残るであろうこの優勝に、安田小職員一同盛大な拍手と「おめでとう」を送りたいと思います。

「初優勝おめでとう!!」

貴重な体験 「平和講演会」・「救急救命講習会」

6月22日(木)に安田小学校・安波小学校合同による「平和講演会」と「救急救命講習会」を実施しました。

慰霊の日を迎えるにあたり、母校の先輩である古堅実吉(ふるげん さねよし)様をお招きし、平和講演会「地獄の沖縄戦を考える」~再び過ちを繰り返さないために~を開催しました。

戦前・戦中・戦後の体験を、当時の様子を涙を浮かべながら子ども達に語ってくれました。

昭和45年3月23日の大空襲による沖縄戦が始まった。26日、米軍が慶良間諸島に上陸。3月31日、沖縄師範学校男子部が招集され、「鉄血勤皇師範隊」が結成される。4月1日から米軍は沖縄本島を横断し、北部と南部に進行。6月18日、師範隊に解散命令が出た。

6月23日、沖縄戦の組織的戦闘は終わった。あの沖縄戦からの最大の教訓は「軍隊と基地に頼って戦争を構えては、平和も安全も、命も守ることはできない。」と強く訴えていました。

「世界のこれからの平和な未来を創っていくためには、粘り強い対話による外交が要となる。」の古堅実吉先生のお言葉が子どもたちの胸に熱く響いていたようです。

安田小っ子は、これからの学校生活を豊かに過ごせるよう、学び合い・支え合いながら「学びの道」を歩んでいきます。

午後からは、国頭消防署の団員(三名)を招聘し、救急時における心肺蘇生法、AEDの使い方などを優しく丁寧にご指導頂きました。もうじき、子ども達が楽しみにしている水泳学習が始まります。その水泳学習を前に、先生方と子ども達による体験学習(心臓マッサージ・AEDの使い方)を実施しました。

真剣なまなざしの先生方。一生懸命手順を確認し、一分間に100~120回のマッサージを汗だくになりながら体験しました。子ども達も心臓マッサージを経験することで、「命の尊さ・命を守る連携」等、しっかりと受け止めてくれたようです。

「安全に・楽しく・協力して」を合い言葉に頑張ります。

校長講話「脳の引き出し」! IN土曜参観

6月17日(土)には、土曜日参観が行われました。

一校時目には「脳の引き出し」というタイトルの元、校長先生による講話が行われました。

脳の中の見えない部分を、引き出しに例えることで一人一人の違いを実感することができました。人間一人一人には「個性」があり、その「個性」をお互いに認め合ったり、どのような場面でも適応できるような柔軟性をもつことが大切。という内容に、聴いていた子ども達や教師達はウチアタイ(自己反省)している様子でした。

午後からは、村ふれあいセンターにて、全国一の吹奏楽団「神奈川大学吹奏楽部」の生演奏を聴くことができました。

子ども達の知っている曲や交響曲など、一時間余りに及ぶ演奏でしたが、あっという間の夢のような時間でした。

子ども達の感性もぐんっと上がったことでしょう。

![IMG_0160[1]](http://ada-sho.kunigami.ed.jp/wp-content/uploads/IMG_01601-200x200.jpg)

![IMG_0186[1]](http://ada-sho.kunigami.ed.jp/wp-content/uploads/IMG_01861-200x200.jpg)

![IMG_0189[1]](http://ada-sho.kunigami.ed.jp/wp-content/uploads/IMG_01891-200x200.jpg)

![IMG_0173[1]](http://ada-sho.kunigami.ed.jp/wp-content/uploads/IMG_01731-200x200.jpg)

![IMG_0174[1]](http://ada-sho.kunigami.ed.jp/wp-content/uploads/IMG_01741-200x200.jpg)

![IMG_0168[1]](http://ada-sho.kunigami.ed.jp/wp-content/uploads/IMG_01681-200x200.jpg)